2025-03-29 来源:第一教育 记者:臧莺

如何把思政理论讲“透”,把思政课堂讲“活”?思政课教学内容抽象,价值引领与专业学习割裂,怎么办?为了有效破解这些思政教学难题,近年来,上海第二工业大学以“思政+工业”为切入点,将思政教育与工业元素深度融合,通过人工智能技术赋能,构建沉浸式教学场景,探索AI赋能“思政+工业”大思政课浸润式教学改革。

通过结合工业特色和工匠育人传统,二工大创新拓展了大思政课的场馆空间、课程空间、数字空间、文化空间和社会空间,形成五维空间教育教学体系,打造了“AI技术赋能、思政融通引领、馆藏场景驱动、工业文化浸润”的AI赋能“思政+工业”大思政课浸润式教学实践模式。学校带领学生到工业企业、工业实训基地、工业文化展馆、工业文明遗址等地进行调研走访和联建共建,以激活上海丰富工业资源的思政育人效能,将课堂搬到工业场景,开展有特色的沉浸式、体验式教学,将大思政课融入鲜活的工业实践,从而形成了具有工科特色的大思政课教学改革,不仅提升了学生的学习兴趣,增强了教学实效,而且培养了学生的工业情怀和工匠精神。

开展“工业强国”行走的思政课

AI赋能促进思政教学数智化转型

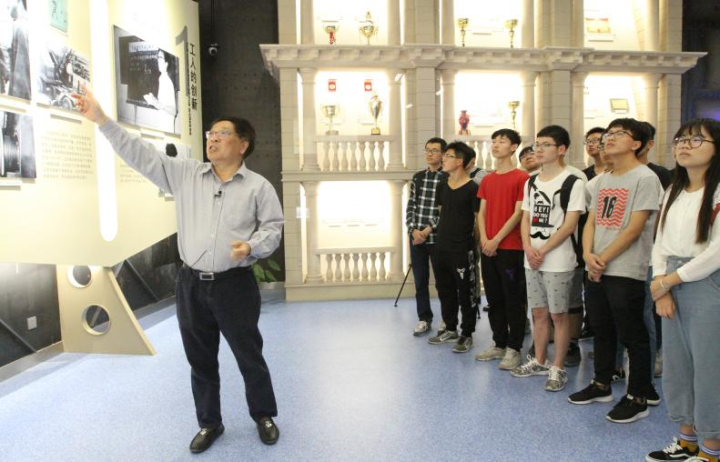

作为以“工业”立校的应用技术型高校,二工大深入挖掘上海工业文明资源,将百年工业史转化为鲜活教学素材。学校通过开展“工业强国”行走的思政课,实施工业文化实景式教学。一方面,学校构建文化场馆(工匠馆/博物馆)-工业遗址(滨江工业带)-科创空间(新质生产力高科技园区)的思政课实践教学空间,引导学生在真实场景中感受思政课教学的魅力。另一方面,组织师生赴杨浦滨江、沪东中华造船厂旧址等地深入了解上海工业发展的历程和成就,在上海市工人文化馆、上海工匠馆、上海铁路博物馆、中国工业设计博物馆等场馆打造移动课堂,让学生了解最新的工业科技成果和应用效果。此外,学校还通过数字化虚拟现实和AI技术赋能,使学生在沉浸式体验中感悟民族工业从“制造”到“智造”的奋进历程,激发学生投身强国建设的使命担当。

二工大师生赴工人文化宫开展“工业强国”大思政课实践教学

二工大还积极构建“思创劳融合”体验式思政课,传承工业精神沉浸化教学。学校立足新型工业化战略人才需求,充分发掘包起帆创新之路展示馆、创业梦工坊、智能制造工厂等真实场景的思政课教育资源,开展探索性、创造性、体验式教学。将工业文化、工匠劳模精神转化为可参与的真实实践、可交互的场景,形成思创融合启智、工匠文化铸魂、工厂实践砺行的教育教学,大大拓展了思政课教学的空间,使得工业文化具象化、思政教育沉浸化,育人场景融合化。同时利用AI数字体验技术赋能,形成了“场景感知-具身体验-价值生成”的递进式思政课教学方式。

二工大师生赴沪东中华造船厂旧址开展“工业强国”大思政课实践教学

在课程空间整合方面,二工大着力构建“思政+工业”全程育人体系。学校设计了符合学生认知水平的课程内容,将推进新质生产力、工业现代化、强国建设的鲜活案例和生动实践融入思政课程,使理论知识更具针对性和现实性。学校还开设了工匠中国、数字强国、劳动教育等“思政+工业”的特色课程,以增强学生的参与感和学习兴趣。此外,学校还将“思政+工业”教育贯穿思政课教学全过程。开设新生开学第一课,邀请江南造船厂、上海商飞等国家战略企业老总“用工业故事讲好中国精神”,讲述国家发展成就和面临的挑战,激发学生爱国情感。邀请全国著名劳模和大国工匠担任学生指导老师、职业导师和人生导师,开展“学劳模做工匠”等活动。设立包起帆、胡双钱等劳模工作室和技能大师工作室,组建劳模讲师团,举办“劳模大讲堂”,让劳动模范、大国工匠成为青年内心崇敬的人生偶像。开展优秀学生与劳模结对,学生成为劳模们的带教学徒,培养学生的职业精神与职业操守,激励学生争做新时代的奋斗者。

二工大学生与上飞劳模工匠胡双钱、王伟等结对

新时代来临,思政课教学面临数智化转型,AI应如何赋能?二工大借助AI赋能思政教师智能素养,驱动教学内容动态优化。学校开展了“如何用AIGC讲活思政课”专题培训,用好全国高校思政课教师网络集体备课平台,集合问题库、案例库、素材库和在线示范课程库等资源,为思政课教师提供海量学习资料和教学素材。利用AI技术丰富优质思政教学内容供给,包括教学视频、学习课件、经典文献、活动库等。推进以VR虚拟仿真实践教学中心为核心的数字化思政实践建设,组织开发一系列适合马克思主义基础学科线上教育开展的可视化思政素材库,建设“数字工匠文化虚拟体验馆”。此外,二工大还开展“虚拟导师—AI 智能学伴—知识图谱”教学方式变革,以生成式人工智能深度赋能思政课教学,创新打造虚拟导师“数字马克思”,令其在语言、动作、神态等方面做到“活灵活现”,为学生提供多元、即时教学内容讲解和沉浸式体验。同时,生成式人工智能也通过构建在线教育平台、虚拟学习社区等数字化空间,打造AI学伴“工小马”,实现24小时在线解答、信息推送,为学生提供个性化辅导。

思政大师剧《上海传奇:包起帆》

此外,二工大还着力构建智能评价体系,实现精准教学反馈评价。在多元评价机制创新方面,学校通过多模态数据采集、数字画像,帮助思政课教师更客观全面地把握学生思想动态,评价反馈贯穿思政课教学始终。通过AI处理技术,实现“行为-认知-情感-价值观”四维数据穿透性学习诊断,识别学生的情感倾向与认知盲区,分析学生的学习行为,生成学情分析报告。在形成学情智能诊断机制方面,学校充分利用数字化技术超强的算法算力、数据储存分析等技术优势,智能生成学习成效画像,建立“评价、诊断、干预”的教学反馈机制,提升教学互动的针对性和有效性。

思政教学实践改革成果显著

专业教育与价值引领深度融合

经过一系列的实践探索和创新改革,二工大思政育人创新成果显著。在课程内容创新方面,构建了“思政+工业”融合课程体系,实现了专业教育与价值引领深度融合。学校将工业现代化和强国建设等热点领域融入课程内容,使思政课更具时代特色和实践性。挖掘工业文化资源,将工业遗址、文化场馆、科创空间等转化为育人素材,构建实践教学空间,让学生在真实场景中感受思政教育魅力,激发学生的学习兴趣和参与热情,使思政课更具吸引力和针对性。此外,还融通了专业学习与价值引领,将工程师价值观和工程伦理教育寓于课程之中,实现思政教育与新型人才培养相结合。

劳模在创新之路展示馆为学生现场教学

在教学方法创新方面,二工大实现了数智技术驱动教学模式变革,破解了传统思政教育针对性、实效性难题。学校创新了“思创劳融合”体验式教学,将工业文化、劳模工匠精神转化为可参与的真实实践、可交互的场景,形成“场景感知-具身体验-价值生成”的递进式教学范式。运用AI技术赋能思政课教学,为学生提供多元、即时教学内容讲解和沉浸式体验。构建“虚拟导师-智能学伴-知识图谱”教学方式,通过案例库、互动问答脚本、个性化学习路径推荐等,提高课堂互动性和针对性。

在育人机制创新方面,二工大实现了五维教育空间协同育人,形成大思政课浸润式育人场域。突破了学校教育空间的限制,构建产教融合思政育人共同体,工匠劳模进校园,与师生结对,学劳模做工匠,与企业共建社会实践基地,让学生投身真实职业环境与应用场景。构建智能动态评价与反馈体系,通过多模态数据采集和学情智能诊断机制,实现教学反馈评价精准化,提升教学互动的针对性和有效性,推动了价值引领、实践体验、环境营造,探索课上课下协同、校内校外一体、线上线下融合的育人机制。

二工大师生走进江南造船厂开展大思政课调研活动

这些创新成果,让二工大学生的价值观内化与职业精神显著提升。通过“思政+工业”大思政课模式,学生们增强了对国家发展和工业建设的认识,厚植家国情怀,实践创新能力也有了突破,还提升了品德修养、责任担当和爱国情怀。诸多学生在志愿服务、造血干细胞捐献、西部计划、参军入伍等重大项目中以行动诠释责任担当。而更深远的影响在于价值观的重塑——全校6000余名师生加入中国造血干细胞捐献者资料库,有17例成功捐献造血干细胞的志愿者,数量居上海高校之首。

与此同时,二工大学子的实践应用能力也迅速跃升。学生在课程学习和实践活动中的综合能力得到显著提升,包括问题分析与解决能力、实践操作能力、团队协作能力等。在世界技能大赛上夺得2项金牌,在“知行杯”上海市大学生社会实践大赛中获一等奖3项、二等奖3项、三等奖16项。近3年间,二工大学生参与中国国际大学生创新大赛累计超过10700人次,参加省部级及以上各类学科竞赛共获奖项1650 余项,获奖3079人次,其中2023届毕业生就业率达98%,具有“能吃苦、用得上”的工匠精神和劳模精神,成为商飞等企业的共同评价。

值得一提的是,还有大批二工大毕业生积极投身强国建设、服务长三角一体化、服务上海现代产业体系和浦东“六大硬核产业”。其中,服务长三角比例达80%左右,服务上海现代产业体系比重达70%以上,服务浦东“六大硬核产业”比重近50%。学生的家国情怀和使命担当,彰显学校工科为主的应用型人才培养特色。